高山水塔:祁连山的生命馈赠

这座平均海拔超过4000米的山脉,成为河西走廊得以存在的唯一理由。

没有祁连山,就没有河西走廊的生命绿意。

在走廊北侧,是巴丹吉林、腾格里等沙漠的虎视眈眈;南侧,则刮起了来自柴达木盆地和青藏高原的凛冽寒风。

祁连山就像是生命荒漠中一位慷慨的“造水者”。

阿克塞哈萨克族自治县阿勒腾乡境内的祁连山国家公园,在雨雪的滋润下大哈尔腾河云雾缭绕,呈现出色彩斑斓、绿意盎然的高原美景。新甘肃·甘肃日报通讯员高宏善/摄

来自太平洋的季风长途跋涉至此,已是强弩之末,被它高大的身躯温柔拦截,空中宝贵的水汽,凝结为降水和冰川。

那些覆盖群峰的古老冰川,如同巨大的固体水库,在阳光的照耀下,化作涓涓细流,汇聚成奔涌的河流。

黑河两岸生机盎然。新甘肃·甘肃日报通讯员王将 刘枫/摄

石羊河、黑河、疏勒河……这些以祁连山为源的河流,挣脱群山的怀抱,冲向山前的洪积扇,继而潜入广袤的戈壁滩。

最终在走廊低洼处,滋养出连串珍贵的绿洲。

历史的动脉:经略与交汇

当历史的指针拨回到两千多年前,中原王朝的目光被这条通道的战略价值深深吸引。

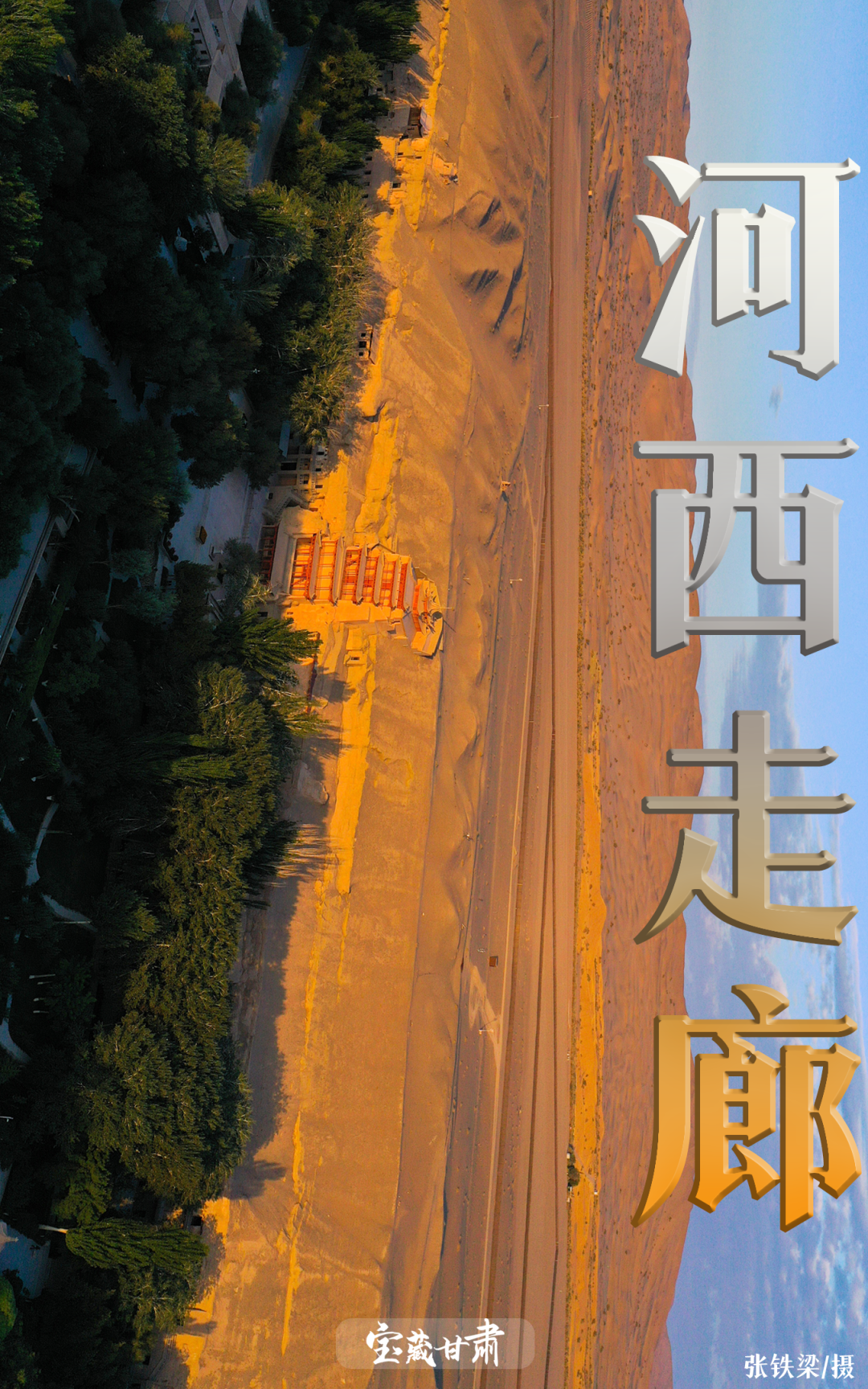

游客骑骆驼畅游敦煌鸣沙山,体验丝路风情。新甘肃·甘肃日报通讯员王斌银/摄

“匈奴右臂在河西”。

雄才大略的汉武帝,为解北方匈奴的威胁,并寻求与遥远西域的联络,做出了一个改变东西方文明格局的伟大决策——经略河西。

嘉峪关。图源:摄图网

年轻的冠军侯霍去病,如同大汉帝国最锋利的剑,率精锐骑兵,长途奔袭,大破匈奴浑邪王、休屠王部,夺取了河西走廊的控制权。

匈奴人悲歌:“亡我祁连山,使我六畜不蕃息;失我燕(焉)支山,使我嫁妇无颜色。”

祁连山。图源:摄图网

祁连山。图源:摄图网

为保障这条廊道的畅通,一项空前绝后的工程启动了——长城西延。

汉武帝开始在这里陆续设四郡,列四关,把统治区域延伸至东亚西部,将西亚地区与中原王朝联系起来,打通了中原与西亚经济文化的交流通道。

阳关古遗址上空的夜色、星云与流星交织在一起,呈现出梦幻般的大漠美景。新甘肃·甘肃日报通讯员王斌银/摄

而张掖、酒泉、敦煌、武威四郡,如同四颗坚实的铆钉,牢牢楔入这狭长通道。

同时,邮亭驿置也沿着绿洲铺开,确保政令通达、军情迅捷、商旅补给。

自此,河西走廊从游牧民族的牧场,彻底转变为帝国西进与固边的核心动脉。

乌鞘岭长城遗迹。图源:天祝县融媒体中心供图

使者、商队、戍卒,沿着这条帝国大道将长安与西域紧紧相连。

作为丝绸之路东段最核心、最安全的通道,河西走廊在东西方物质与文化交流中扮演着无可替代的角色。

游客骑骆驼游敦煌鸣沙山。新甘肃·甘肃日报通讯员王斌银/摄

汉代以来,直至宋元海运兴起前,这里始终是欧亚大陆贸易网络中最繁忙的路段之一。

无数商队驮载着奇珍异宝,穿梭于绿洲之间。

东去的驼铃,满载着西域的葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、核桃、汗血马,以及波斯的织锦、罗马的玻璃器皿和印度的香料。

在武威市天祝县华藏寺镇红大村葡萄大棚里,一串串沉甸甸、颗粒饱满、晶莹剔透的葡萄挂满树藤。新甘肃·甘肃日报通讯员赵世鹏/摄

西行的队伍,则装着中原引以为傲,后来名扬世界的丝绸、瓷器、茶叶等。

贸易不仅带来物质交换,更促进了技术与思想的传播。

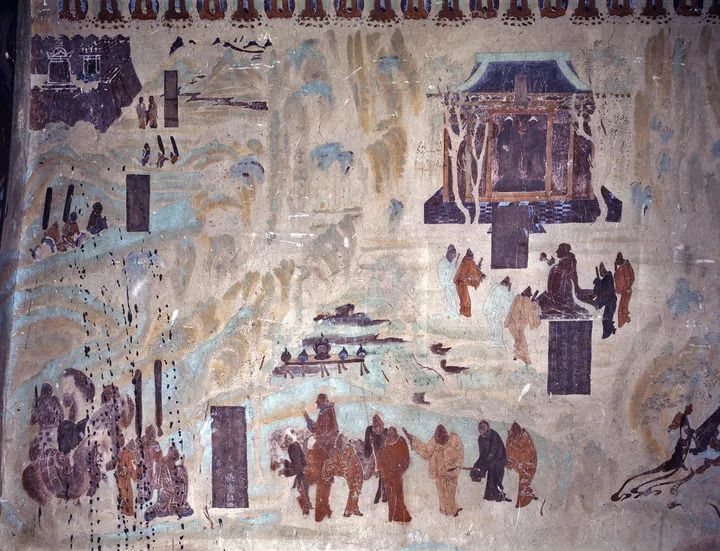

莫高窟第323窟张骞出使西域图。新华社发(敦煌研究院供图)

源自西亚和中亚的乐器、舞蹈、绘画技法等,经由河西走廊传入中原,与本土艺术融合碰撞出新的璀璨光芒。

中国的造纸术也通过这条走廊,缓慢而坚定地传向西方。

酒泉市肃州区六分湿地公园。新甘肃·甘肃日报通讯员侯崇慧 殷占国/摄

河西走廊的绿洲,如同巨大的熔炉,将不同文明的元素熔铸、锻造,再辐射四方。

历史的长河奔涌不息,河西走廊的命运也随波沉浮。

时代引擎:千年走廊的新使命

因今日共建“一带一路”倡议的宏伟蓝图,河西走廊地区,凭借其承东启西、连接欧亚的独特区位优势,从内陆腹地跃升为向西开放的前沿阵地和重要枢纽。

敦煌鸣沙山月牙泉景区。新甘肃·甘肃日报通讯员张晓亮/摄

当古老通道插上现代交通的翅膀,这条“新丝路”,比驼队时代更高效,运量也更大。

兰新高铁、连霍高速横贯走廊,大大缩短了东部沿海与西部内陆的时空距离;

兰新高铁民乐段。新甘肃·甘肃日报通讯员杜雨林/摄

中欧班列也满载“甘肃制造”,驶向中亚、欧洲;

……

古时“使者相望于道,商旅不绝于途”的繁荣景象不仅在今天重现,且更为恢弘。

2021年5月21日,甘肃省首列“义乌-兰州-莫斯科”中欧班列从甘肃(兰州)国际陆港驶出,发往俄罗斯莫斯科。新甘肃·甘肃日报通讯员郑德言/摄

河西走廊不仅传递货物,更传递着能量。

广袤的戈壁滩,拥有近乎无限的风能和太阳能资源。

玉门市茫茫戈壁滩上,巨大的风力发电机正在运转。新甘肃·甘肃日报通讯员侯崇慧/摄

酒泉千万千瓦级风电基地的白色“风机森林”迎风起舞;

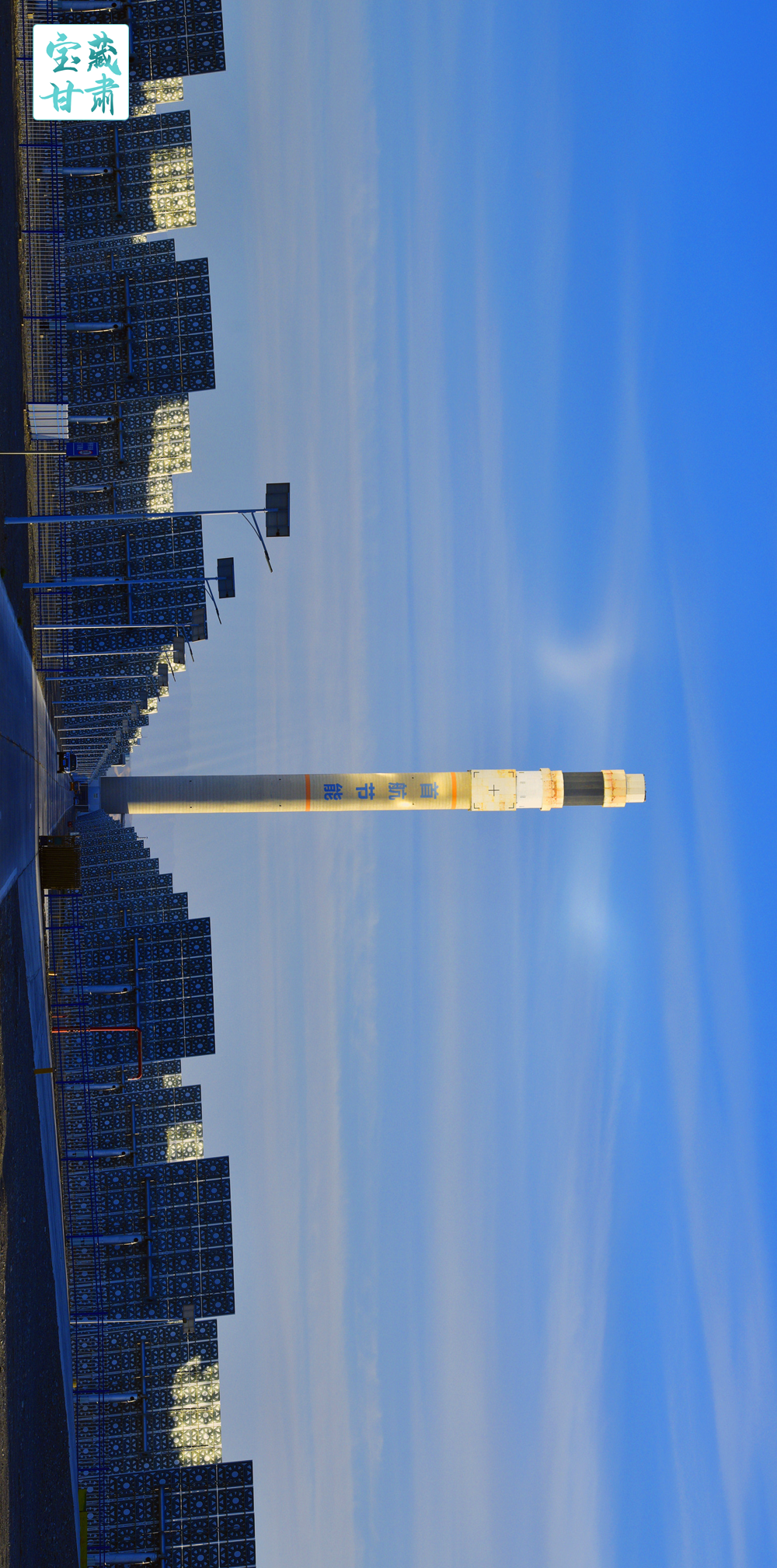

嘉峪关、敦煌等地蓝色的光伏海洋贪婪吸收着阳光;

戈壁深处,敦煌熔盐塔式光热发电站如“超级镜子”阵列,实现24小时稳定发电……

敦煌光电产业园区内熔盐塔式光热发电站万余面定日镜以同心圆状围绕着260米高的熔盐塔逐日发电。新甘肃·甘肃日报通讯员王斌银/摄

这些清洁电力通过特高压电网跨越千里,点亮了东部的万家灯火。

一条条横跨上千公里的“绿电动脉”不断更新着甘肃能源传输的时空维度。

这里,古老的绿洲农业也在积极拥抱着未来。

张掖市临泽县平川镇三一村的高标准农田制种玉米种植基地。新甘肃·甘肃日报通讯员通讯员王将 濮晓梅/摄

张掖利用优越的光热条件,发展成为全国最大的玉米制种基地,供应着全国近一半的玉米种子;

酒泉、武威等地,在戈壁上发展起现代寒旱特色农业,智能温室里四季常青,优质的蔬菜瓜果远销海内外。

山丹县霍城镇沙沟村娃娃菜种植基地内,菜农们正在采收高原娃娃菜。新甘肃·甘肃日报通讯员王将/摄

在人类文明交流互鉴的伟大叙事中,河西走廊,早已超越了纯粹的地理概念。

从中国兰州投资贸易洽谈会到丝绸之路(敦煌)国际文化博览会,从中欧班列、中吉乌班列等开放通道到兰石、金川等企业走向国际舞台,世界发展的目光一次又一次聚焦这片土地,而甘肃也正以更加开放的姿态拥抱世界。

祁连花海(张掖市民乐县) 。新甘肃·甘肃日报通讯员张靖/摄

张骞“凿空”的孤勇,商旅驼队的脚印,莫高窟的璀璨,光伏板的能量涌动……河西走廊的故事,是一部关于生存、开拓、交流的宏大史诗。

风沙侵蚀烽燧的土墙,千年时光也改变了驼队的使命,却无法阻断河西走廊所代表的开放与交流的精神内核。

当神舟飞船从这里点火升空,直刺苍穹时,古老的河西走廊,正以最现代的方式,向世界展示着东方的力量与梦想。

来源:光明日报

| |

我要评论