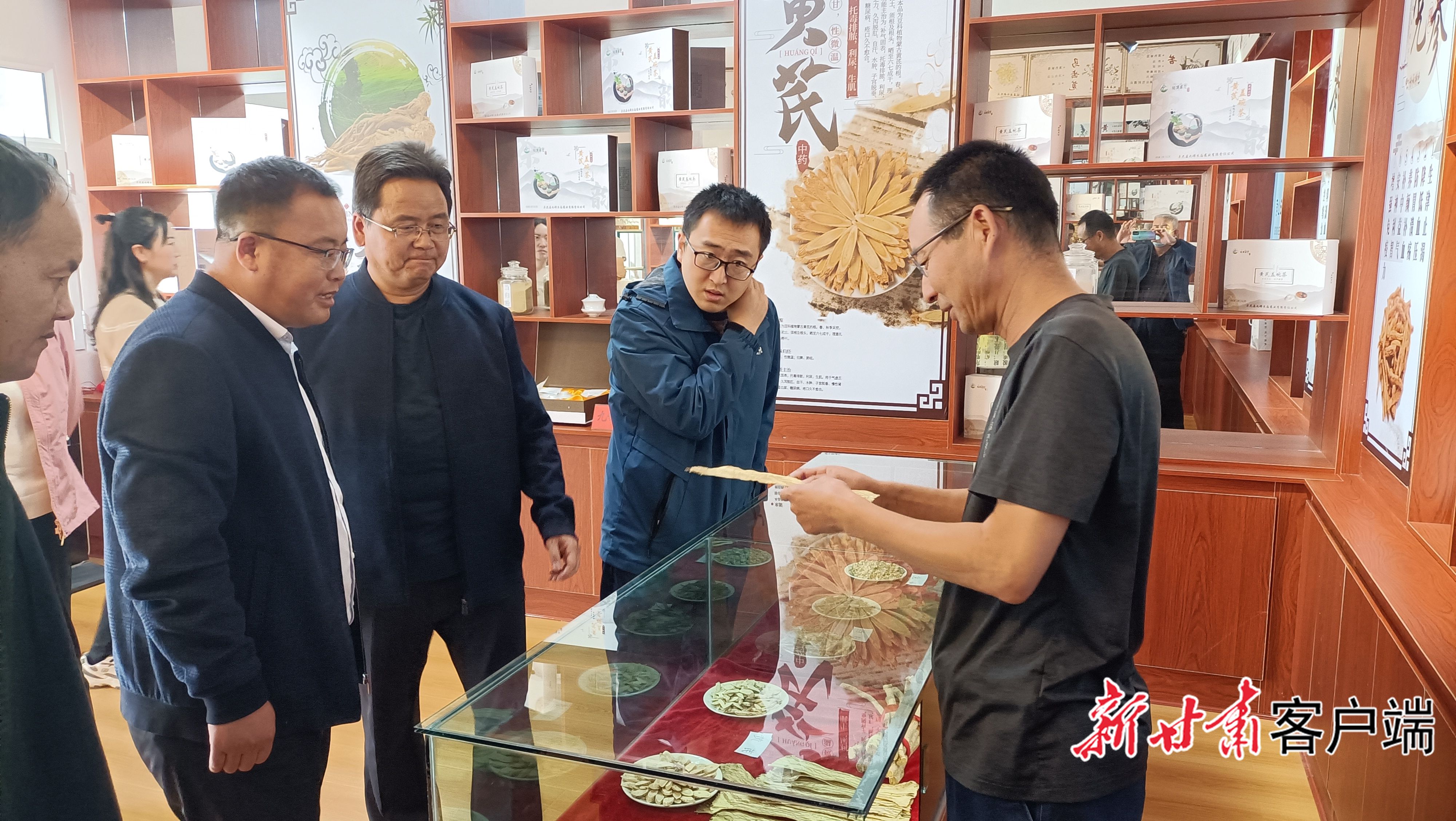

国家乡村振兴科技特派团专家现场发放宣传资料

盛夏时节,临潭县新城镇的药材地里已是一派热闹景象。临潭县致富种植农民合作社负责人雷喜红蹲在田埂上,手里捏着刚采挖的黄芪,粗糙的指腹摩挲着饱满的根茎,脸上的皱纹笑成了花:“你看这品相!搁三年前,想都不敢想能有这收成。”不远处,国家乡村振兴科技特派团中药材组专家与临潭县农业技术推广站的科技服务队专家正围着合作社社员,把课堂搬到地头,手把手破解当归早薹、病虫害防治等难题。

国家乡村振兴科技特派团专家在田间指导。

这样的科技帮扶,在临潭县已悄然进行了三年。如今,临潭县9.57万亩药田如绿色锦缎铺展在高原山地间,当归的清香混着黄芪的甘醇,顺着洮河两岸的风,飘出一条通往乡村全面振兴的新路子。

从“看天吃饭”到“科技当家”

“以前种药全凭老经验,当归早薹一发生,一年的心血就可能打水漂。”雷喜红翻出手机里存着的技术手册照片,泛黄的纸页上满是密密麻麻的批注。这是由国家中药材体系岗站专家组成的科技帮扶团送来的“宝贝”,从病虫害防治到施肥配比,图文并茂的彩页让庄稼汉们一看就懂。

三年间,国家乡村振兴科技特派团中药材团队的“田间课堂”开了40余场,535名中药材种植户像学生一样捧着笔记本听课。长川乡森之源合作社的大棚里,缓释肥料试验田与传统种植区形成鲜明对比——前者的党参根系发达如网,后者则瘦弱稀疏。“光这一项技术,就让亩产提高了三成。”合作社负责人胡玲平指着新型农技设备说,机械播种机取代了弯腰弓背的人工,绿色防控技术让农药用量减了一半,“现在种地,靠的是数据和科学。”

田间培训。

更让乡亲们振奋的是,14种中药材良种在临潭扎了根。唐古特大黄的叶片舒展如扇,新引进的菊芋开出成片的黄花,27名“土专家”成了村里的技术红人。“石有太老师教的堆肥技术,用牛羊粪加菌剂,比买的化肥还管用!”村民们算起账来喜形于色,自家3亩当归用了自制有机肥,不仅省了2000元成本,卖价还高了一截。

从“卖原料”到“链上掘金”

在兴中中药材加工企业的车间里,大黄切片正通过烘干流水线。“以前晒干靠天,现在标准化干制,每吨能多卖 5000 元。”企业负责人马如林翻开产品溯源系统,扫码就能看到药材的种植地块、施肥记录。这个由特派团帮助搭建的体系,让临潭药材有了“身份证”。

产业链的延伸让药材身价倍增。种苗繁育中心里,组培苗在无菌环境中茁壮成长;研发车间里,黄芪口服液、党参养生茶等深加工产品陆续下线。“公司+合作社+农户”的模式像纽带,把分散的药田连成片,形成从种植到加工的完整链条。

临潭药材有了“身份证”。

政策的春风更让产业添力。1856万元的标准化基地建设资金,像催化剂般激活了全县的种植热情。差异化补助政策精准发力:种一亩当归补300元,种良种药材补500元。据了解,2025年全县中药材交易额有望突破3亿元。

从“生态美”到“百姓富”

站在临潭县种植基地远眺,药田与草原相接处,一群牦牛悠闲啃草。“以前担心种药伤地,现在用的是种养循环模式。”特派团专家石有太指着山坡上的粪污处理场解释,这里一年能处理3000吨牛羊粪,生产的有机肥足够改良2000亩药田。

生态账连着经济账。2024年,临潭药材产量达2.5万吨,种植户户均收入 1.8万元。大沟门村靠着标准化种植,户均收入飙到 2.3万元,村民们盖起了藏式新房,院子里停着崭新的皮卡。塘下村通过“土地入股+务工”,年增收超6000元的农户有37户,年底分红时,村委会的院子里挤满了领钱的乡亲。

这片曾经贫瘠的土地,如今正用药材的芬芳诉说着变迁。科技的种子在这里生根发芽,长成了富民强县的产业大树。

记者:冯宝强

来源:新甘肃

| |

我要评论