在甘肃省平凉市崇信县,古老的窑洞正焕发新生。当地创新探索“窑洞生态养牛”模式,让废弃窑洞变成群众增收的“金窝窝”。

航拍黄寨镇甘庄村的窑洞养牛示范点。人民网记者 焦隆摄

清晨,崇信县黄寨镇甘庄村的窑洞养牛示范点内,改造一新的牛舍里,一头头平凉红牛毛色光亮、体态健硕。“利用农闲时间来这儿工作,每月能挣4000元,还不耽误照顾家里。”村民吴进喜一边清理牛舍一边说。

在黄寨镇甘庄村,改造一新的窑洞牛舍。人民网记者 焦隆摄

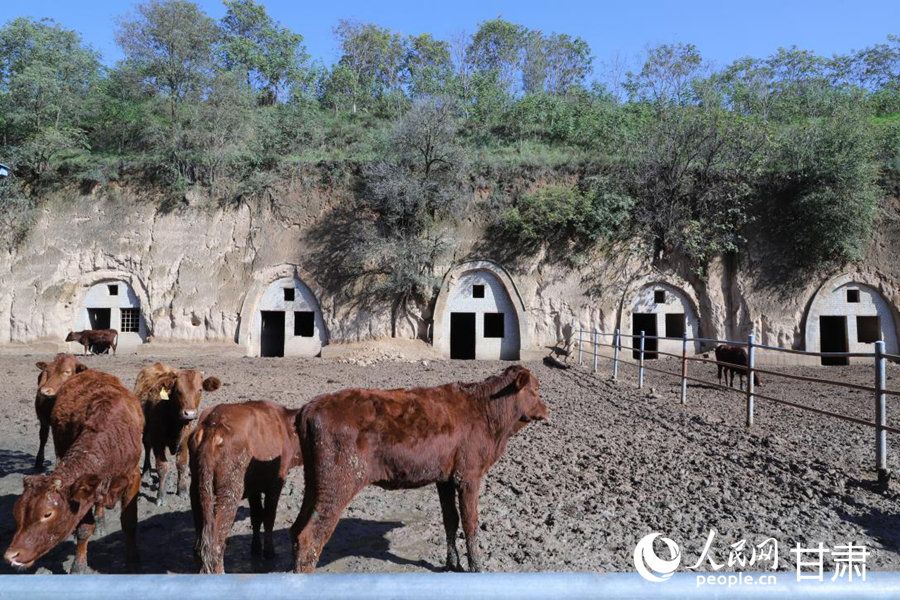

黄寨镇甘庄村的窑洞牛舍前,一头头平凉红牛毛色光亮、体态健硕。人民网记者 米媛摄

“窑洞背风向阳、冬暖夏凉,牛少生病、上膘快!”甘庄村党总支书记候卓指着整齐的牛舍介绍,“相比传统牛舍,窑洞养牛出栏能提前60天。”这种“去残垣、留乡愁”的特色养殖模式,不仅降低了养殖成本,还形成了“牛粪肥田、秸秆喂牛”的生态闭环,真正实现了“变废为宝”。

黄寨镇甘庄村的窑洞养牛示范点。人民网记者 焦隆摄

黄寨镇甘庄村窑洞养牛示范点。人民网记者 米媛摄

“政府补贴实打实——养一头基础母牛补1000元,窑洞养殖再补500元,见犊补母再补1500元”,候卓补充道。

目前,崇信县已建成窑洞养牛示范点15个、示范带7条,改造窑洞1700孔,窑内存栏平凉红牛超5500头。全县牛饲养量达8.76万头、产值4.84亿元,更带动超3000人就近就业,年户均增收5300元。

记者:米媛、焦隆

来源:人民网客户端

我要评论