丝路漫漫,驼铃声声,马蹄得得。位于丝绸之路黄金段的甘肃,文物遗迹灿若皎月、多如星辰。习近平总书记特别强调:“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产,是加强社会主义精神文明建设的深厚滋养。”泱泱中华,历史何其悠久,文明何其博大,这是我们的自信之基、力量之源。保护文物就是保存历史,就是守望我们的精神家园。让广大群众记得起历史沧桑,看得见岁月痕迹,留得住文明根脉,方能用文化力量助推民族进步和国家昌盛。

为学习宣传贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,新甘肃客户端利用甘肃省融媒体省级技术平台“新甘肃云”的技术优势,联动全省各级融媒体中心推出【丝路之光·说宝】特别策划栏目,通过各地文物,讲述甘肃故事,传递陇原声音,展现甘肃丰富的历史资源和深厚的文化底蕴,用文化力量助推建设幸福美好新甘肃。

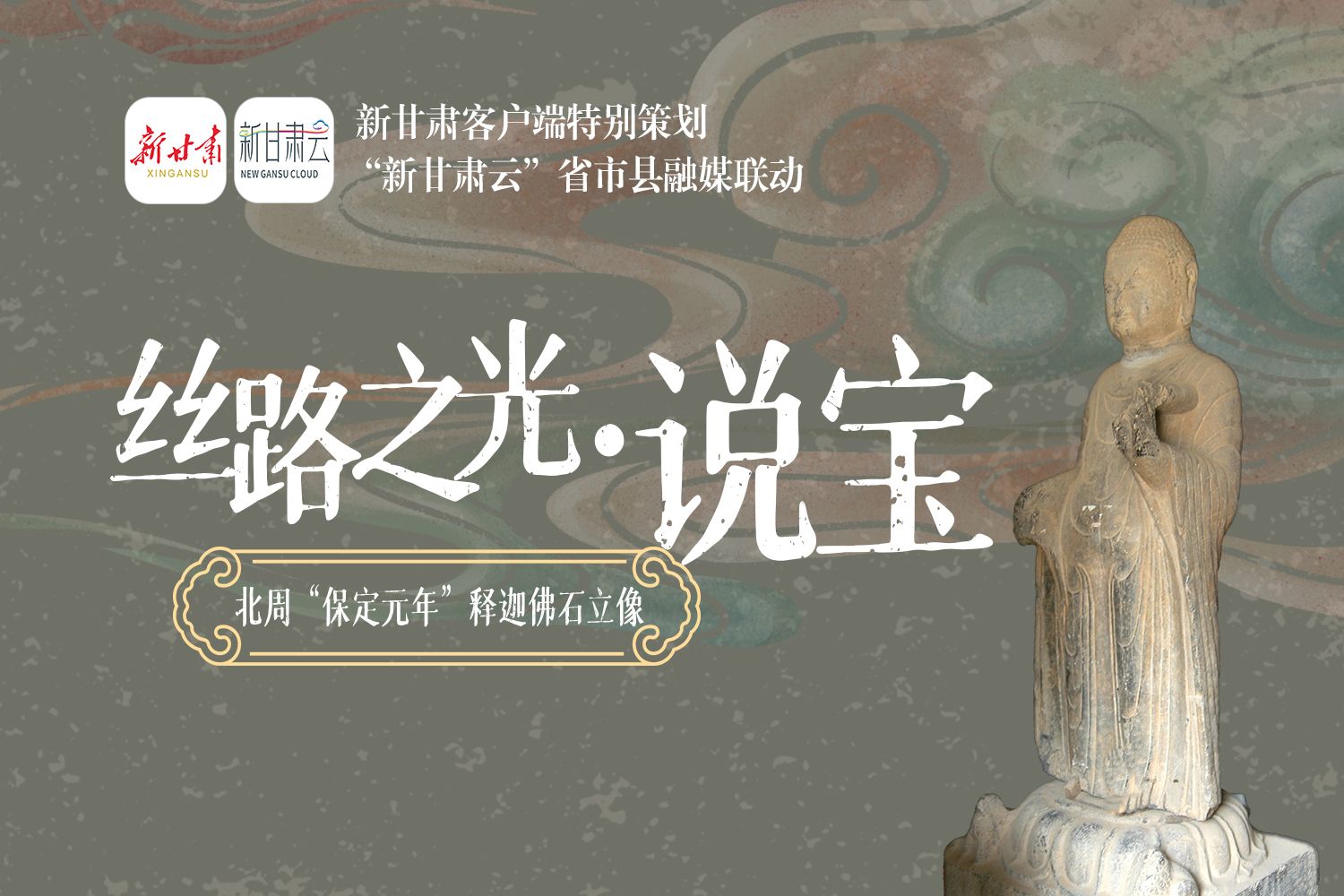

本期【丝路之光·说宝】走进正宁县博物馆,看一尊佛像背后的民族融合。

一

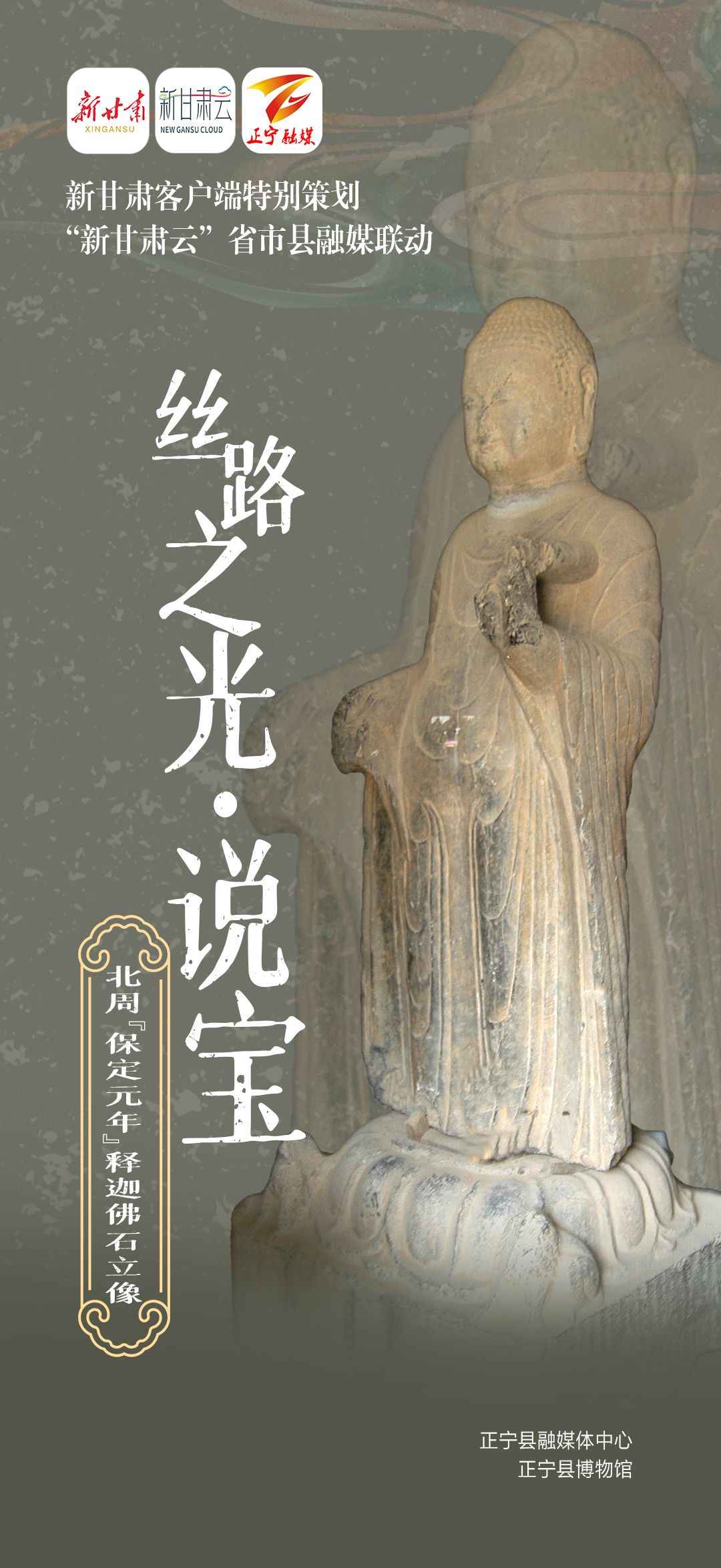

在正宁县博物馆的展厅中,静静矗立着一尊北周“保定元年”释迦牟尼佛石立像,宛如一位穿越千年时光的使者,向每一位观者诉说着往昔的故事。 这尊佛像于1984年8月在正宁县永正镇聂店村重见天日,后被珍藏于正宁县博物馆,现为国家一级文物。它通高210厘米,肩宽47厘米,底座高47厘米、宽80厘米,由坚硬的青石雕琢而成。 其整体造型比例协调,线条流畅,工艺精湛,彰显出北周时期高超的雕刻技艺。佛身披圆领通肩大衣,下着长裙,眉间白毫微启,唇角含一缕超脱尘世的浅笑。莲座下方,两只护法石狮虽历经风雨,仍昂首睥睨。

(正宁县融媒体中心 供图)

二

整尊佛像螺髻规整,一颗颗排列有序,仿佛是岁月精心雕琢的艺术品。面相方圆饱满,五官端正,眉间白毫相熠熠生辉,仿佛蕴含着无尽的智慧与慈悲。嘴角微微上扬,露出一抹若有若无的笑容,这笑容温暖而宁静。 佛身披圆领通肩大衣,大衣质感厚重,衣纹流畅自然,顺着身体的轮廓蜿蜒而下;下着长裙,裙摆自然垂落,覆盖住双脚,更增添了佛像的庄严与神圣。

佛足稳稳地立于覆莲花之上,覆莲花瓣重瓣相叠,饱满圆润,每一片花瓣都雕刻得细腻入微,纹理清晰可见,尽显工匠的用心与巧思。底座两侧正面,各刻有一只小蹲狮,它们虽身形小巧,却憨态可掬,昂首挺胸,为这座庄重的佛像增添了几分活泼的气息。 佛像底座上的发愿文,详细记载了发愿内容:“合邑生一百三十人等”发愿“造释迦石像一躯”,“保定元年正月十五日合邑生一百三十人等共同尊心为法界众生千发洪愿造人中释迦石佛一躯愿使黄(皇)帝比(陛)下明中日月法界众生□浩此福公(功)得(德)圆满果保(报)成佛”。

三

佛像出土地正宁县,位处长安通往河西走廊的北线要冲。羌人供养者“弥姐氏”、西域胡商“尉迟氏”,皆是丝路文明交汇的印记。 佛像最震撼之处,在于底座铭文留下的158个姓名。这不仅是造像功德簿,更是一卷展现6世纪陇东地区各民族生活的“清明上河图”:题名者中,汉族占54%(87人),鲜卑、羌、氐、匈奴屠各、西域胡等北方民族占41%(65人);豆卢(鲜卑)、弥姐(羌)、尉迟(于阗)、吐谷浑(吐谷浑王族)等姓氏并列,各民族共同参与造像,反映出当时民族融合的历史背景。

千载风烟散尽,这尊曾由158双手捧起的石佛,无声地讲述着陇东黄土上汉羌共雕、胡汉同愿的往昔。它不仅是佛陀形貌,更是6世纪中国民族融合与信仰力量的永恒见证。

特别鸣谢:正宁县融媒体中心 正宁县博物馆

来源:新甘肃

| |

我要评论