近日

复旦大学科技考古研究院

文少卿课题组

在山西吕梁南村的烈士墓地

发掘出49具烈士遗骸

他们平均预期寿命仅20.5岁

这些烈士生前经历了什么?

考古队是如何复原烈士容貌的?

背后的故事让人泪目

……

漫漫寻亲路

崔玉岐祖籍为山西忻州

父亲临终前

特意嘱咐崔玉岐

“一定要把你三叔找到”

崔玉岐的三叔名叫崔海治

1947年在汾孝战役中负重伤

医治无效牺牲

△崔玉岐在寻亲途中

为了完成父亲的遗愿

崔玉岐退休后

便踏上了漫漫寻亲路

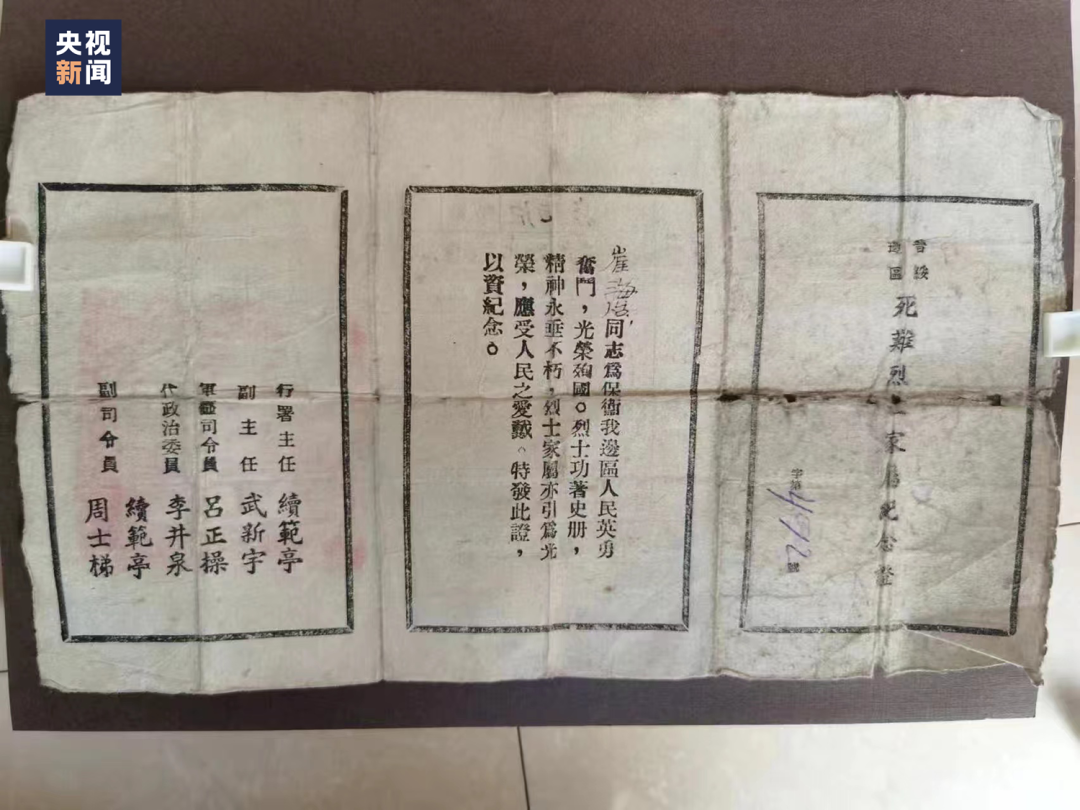

他拿着晋绥边区发放的

死难烈士家属纪念证

来到山西吕梁方山县峪口镇南村

寻找其三叔崔海治烈士墓

由于年代久远

墓地已难寻踪迹

通过查阅历史、走访村民

吕梁市退役军人事务局推断

在抗日战争和解放战争时期

晋绥第六国际和平医院下辖的

第七分院转移到南村

南村烈士墓地中安葬的

应为第七分院中经抢救无效牺牲的战士

崔玉岐的三叔很有可能埋葬在此

M19,名为崔海治

今年1月

吕梁市退役军人事务局邀请

复旦大学科技考古研究院文少卿课题组

对方山县南村革命烈士

进行系统发掘和分子考古鉴定

这不是文少卿团队第一次为烈士寻亲

2015年至2018年间

他们与田野考古学者一起

收集了8个遗址的572名烈士遗骸

涉及滇西保卫战、长沙会战、淮海战役等

并完成了国家英烈DNA数据库1期建设

这次在吕梁

他们共发掘了49具烈士骸骨

还有铜纽扣、子弹、步枪弹、玉印章、

搪瓷碗等90多件遗物

今年清明节

49具南村烈士遗骸被重新安葬在

吕梁晋绥解放区烈士陵园

历时6个多月

文少卿团队进行了墓地

发掘、遗骸提取、拍照记录、

体质鉴定、病理分析、三维扫描等

并于实验室进行DNA实验、

颅面复原、同位素研究等

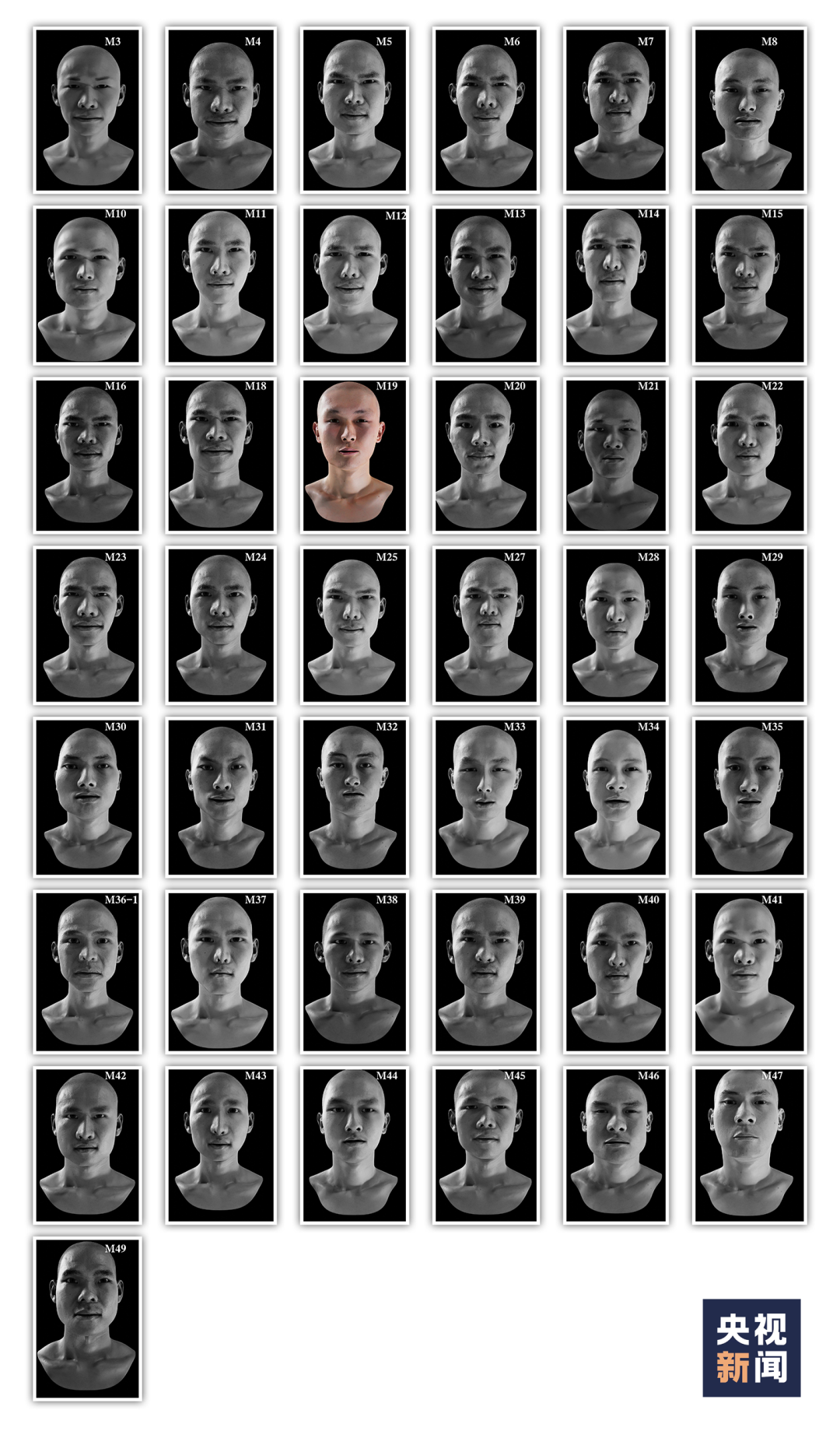

根据发掘先后顺序

对出土烈士遗骸编号M1-M49

由于有6位烈士存在下颌骨/头骨破损情况

他们对其他43名烈士的容貌进行了复原

功夫不负有心人

根据崔海治生前的部队信息

崔玉岐来到了山西吕梁南村

并在复旦大学副教授

文少卿及其团队的帮助下

确认了南村烈士墓

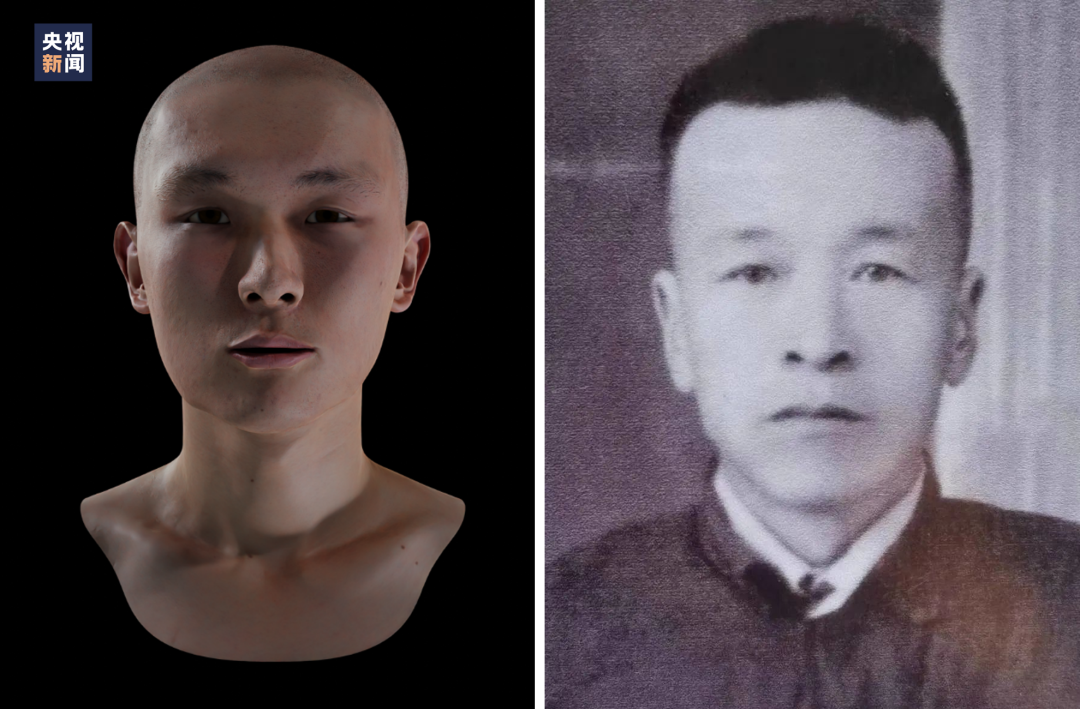

编号为M19的遗骸

就是崔海治烈士

高鼻梁、薄嘴唇、细长的眼睛

通过颅面复原技术

崔海治烈士的容貌被复原

“实在是太像了!”

崔玉岐通过对比父亲的照片和

三叔的容貌复原图

发现兄弟俩不仅五官轮廓相像

就连眉宇间的神情也相似

△崔海治烈士容貌复原图(左)与其哥哥照片(右)对比。

“三叔啊,我终于找到你了”

看到亲人复原后的样子

崔玉岐流下了眼泪

这一刻,他等了很多年

“谢谢你们,也替我父亲谢谢你们”

△崔玉岐在崔海治烈士墓前

“清理时不由自主地哭”

烈士遗骸无声讲述战争场景

为无名烈士遗骸鉴定

文少卿坚持了近八年

△复旦大学副教授文少卿在田野发掘现场。

支撑他一路走来的

不只是来自烈士亲人的一声声感谢

更多的是来自现场的一次次震撼和感动

△团队在吕梁南村墓地进行遗骸发掘工作。

21岁的蒋紫溪

是团队里最年轻的队员

每次发掘时

她都极力压抑着内心深处的悲痛

“大多数烈士牺牲时还没有我大”

南村烈士墓出土的49具遗骸

平均寿命仅20.5岁

最小的大约只有14岁

他们中很多都还是孩子

△复旦大学考古队队员在工作中。

“在发掘现场

看到的震撼景象太多太多”

团队成员蒋紫溪回忆

自己负责发掘的一处烈士墓中

她看到烈士头骨的眉骨上方

有一处大约3厘米长、1厘米宽的刀口

边缘很粗糙

甚至一摸就能感受到它的尖锐

在蒋紫溪负责发掘的M46号墓室中

她看到墓中烈士头顶的位置

放了一只生锈的青色搪瓷碗

“可能是他生前正在吃饭

突然发生了一些事情

他就牺牲了

或者这只碗

是他生前很爱用的一件物品

……”

王克负责发掘M10号墓室

当他铲出墓里烈士骸骨的轮廓

扫净每根骸骨上的浮尘后

被眼前的景象震撼了:

这是一根骨骺线没有愈合

未完全发育成熟的骸骨

意味着这名烈士还未成年

另外一个同学说

“你看这5个个体都截肢了

每个截肢面的后面

都有一个小骨碴

可以想象

他们是用非常简陋的工具在锯

因为看不见肉里的情况

所以锯到最后

一下就掰断了……”

此外

很多烈士骸骨上都有弹孔

有些烈士的肋骨里遗留了子弹

子弹基本是从正面射入

说明烈士们当时迎着敌人而上

这些子弹也变成了遗物的一部分

△红圈内为骸骨中遗留的子弹

一具遗骸的骶骨和髋骨上

共发现4个弹孔

弹孔周围分布大量碎骨

可见当时战斗之惨烈

△烈士遗骸上弹孔清晰可见

△南村墓地发现多例截肢个体

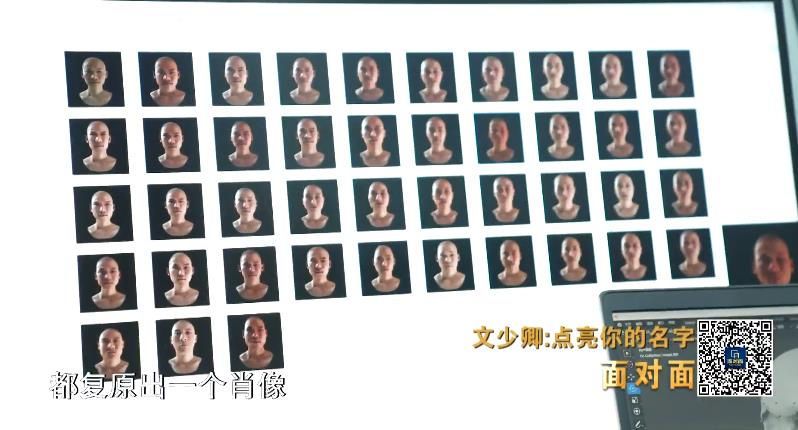

期待“点亮”更多复原照片

帮助更多烈士“回家”

依靠高通量测序技术

文少卿团队建立了南村烈士DNA数据库

并通过最前沿的三维扫描、

计算机及古DNA技术

首次尝试对烈士面貌进行复原

除了照片

每位烈士还有一个生理和病理档案

经过碳氮同位素分析

根据骸骨的碳、氮值变化

团队为烈士们还原了个体生活史

他们还建立了南村烈士DNA数据库

对疑似亲属进行DNA鉴定

建立亲属数据库

根据考古科研惯例

文少卿团队将无名烈士的遗骸

从M1至M49进行编号

并将寻亲行动命名为“点亮方案”

若后人与烈士的DNA匹配成功

烈士墓碑上的编号

就会变成他的名字

△复旦大学考古队队员会在一天工作结束后写日记记录心路历程。

文少卿表示

让无名烈士都能找到亲人

都能回家”

去时少年身,归来英雄魂

今天的岁月静好

只因你们当年的奋不顾身

找到,看见,记住

历史不会忘记

祖国不会忘记

人民不会忘记

英魂永留人间

……

【短评】

复旦大学科技考古研究院文少卿课题组,用科技手段从49具烈士遗骸上获取了鲜活的数据,复原了当时的抗战和生活场景。他们牺牲时平均年龄仅20.5岁,有的甚至还未成年,遗骸上有大量与战争相关的创伤……这一幕幕,让我们倍感震撼和感动。

然而,在如此艰苦卓绝的环境下,先烈们依然冲锋陷阵,前仆后继,用生命和鲜血捍卫着祖国和人民的利益,换来人民的幸福生活,用生命和鲜血铸就了伟大胜利。

不忘历史,铭记英雄。他们是祖国的骄傲和民族的楷模,他们的精神和事迹将永远流传下去。

今天的我们,是幸运的一代,更是幸福的一代。我们要珍惜这来之不易的幸福生活,把感恩之心化作行动,发扬革命传统,弘扬民族精神,保持对历史的敬畏和对英雄的崇敬之情,以此缅怀先烈。

整合撰写:王裕霞

(新甘肃客户端据央视新闻、新华社微信、央视军事等综合整理)

我要评论