20世纪初,敦煌莫高窟藏经洞的发现,震惊了世界,由此催生的敦煌学,成为一门举世瞩目的国际显学。然而,大量文物流失海外,敦煌曾被认为是“吾国学术之伤心史”。

面对这些,一代代国内敦煌学者历经艰辛,逐步构建起敦煌石窟、敦煌艺术、敦煌文献并重的学术研究体系。如今,这场跨越世纪的文化接力迎来了数字时代的崭新篇章。

通过持续数十年的数字化探索,敦煌研究院正让古老的文明在云端“重生”,让散落世界的珍宝在数字世界“重聚”,并以开放之姿,邀全球共享人类文化遗产。一幅幅精美的壁画“飞”出洞窟,让每一位热爱敦煌的人或跨时空高清欣赏,或共享资源进行多次创作,敦煌艺术由此走近更多人。

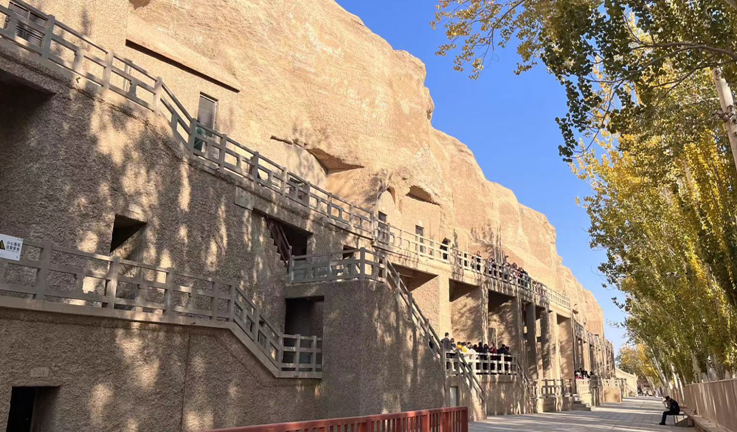

莫高窟

现有文物数字化:从永久保存到永续利用

公元366年,乐僔和尚在宕泉河西岸开窟修行,莫高窟由此诞生。此后历经千年而形成规模庞大的石窟群,成为丝绸之路上最璀璨的佛教艺术明珠。

莫高窟

面对千年石窟不可避免的衰老,如何将壁画的绚烂、彩塑的庄严永久留存?敦煌研究院的答案是数字化。

20世纪80年代末,敦煌研究院开始探索文物数字化保护手段 ,把莫高窟“画”进数字世界。

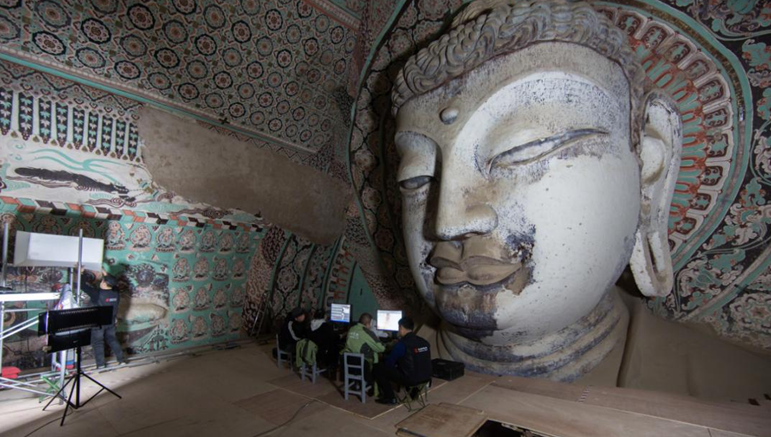

莫高窟第130窟壁画数字化采集工作照(敦煌研究院供图)

经过三十余年的探索与研究,敦煌研究院研发了一整套适合不可移动文物的数字化关键技术和工作流程,实施了“数字敦煌”项目。截至2024年底,完成敦煌石窟300个洞窟的壁画数字化采集,200个洞窟的图像拼接处理,7处大遗址三维重建,45身彩塑的三维重建,5万张历史档案底片的数字化扫描工作,形成了超过500TB的数字化成果。同时为新疆克孜尔石窟、山西芮成永乐宫、四川阿坝州甲扎尔甲山石窟等9省(区市)26处文物保护单位提供了数字化技术支撑和工程实施。

敦煌研究院通过数字化技术,对千年壁画和洞窟进行高精度采集与1:1复原,让莫高窟艺术突破时空限制“飞”向世界。

2016年,“数字敦煌”资源库上线,向全球免费共享30个洞窟的高清图像与全景漫游,标志着莫高窟真正向世界敞开了数字化大门。截至目前,该资源库全球访问量已突破2400万人次,用户覆盖78个国家和地区。

敦煌研究院文物保护技术服务中心副主任水碧纹介绍,敦煌研究院不仅在国内17个省市自治区开展了古代壁画与土遗址保护项目,还为共建“一带一路”国家提供文化遗产保护技术支撑,如在吉尔吉斯斯坦碎叶城及沿线实施土遗址研究工作中,通过建立中国—吉尔吉斯斯坦文化遗产保护联合实验室,推动服务覆盖更多国家。

流失文物数字化:从“敦煌学在国外”到“数字重聚”

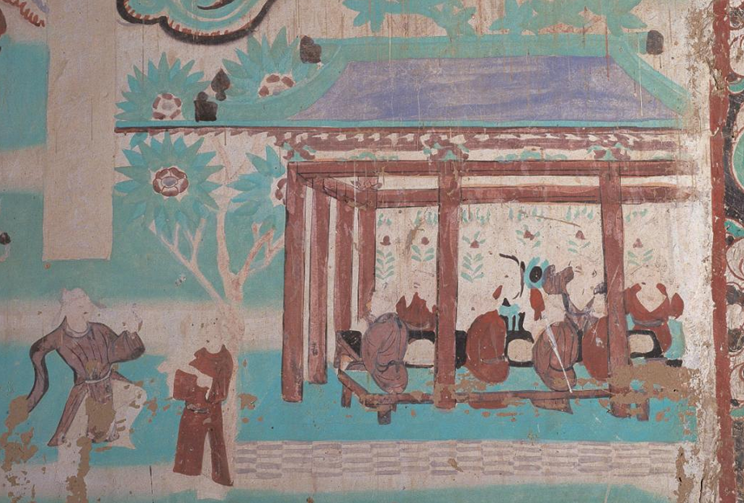

120多年前,被意外发现的敦煌莫高窟藏经洞,出土了大量文献、绢画、法器等。文献内容既包含天文历法、医药处方、星图算书、宗教典籍,也有商业契约、诗词歌赋、识字读本,兼有古藏文、粟特文、于阗文等非汉文文献。

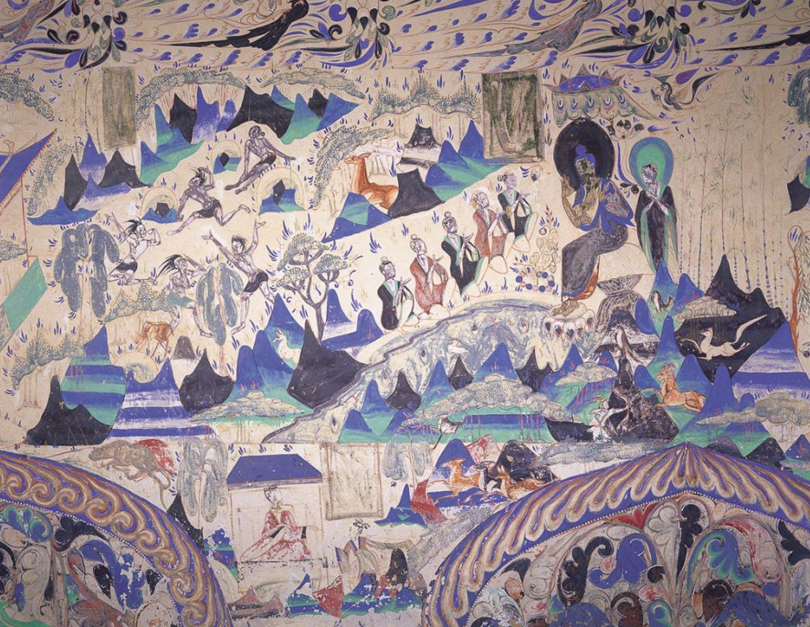

莫高窟第146窟东壁维摩诘经变之宅子酒肆(敦煌研究院供图)

为彻底扭转“敦煌在中国,敦煌学在国外”的被动局面,推动流失海外的敦煌文物以数字化形式“回归”,成为一代代敦煌学者的夙愿。

近年来,敦煌研究院积极推进“流失海外敦煌文物数字化复原项目”。

敦煌研究院文物数字化研究所副所长丁晓宏表示,海外敦煌文物数字化“回归”过程中,对已经数字化的文物,通过协商购买版权、接收捐赠等方式,获取数字化文物资源;对于尚未数字化或收藏方不具备采集条件的,派专业团队前往采集数据;对散落在民间的,则与机构和个人合作,采集数据。目前在国际敦煌项目(IDP)的框架下,研究院已获取超过10万张高清数字资源。

“数字藏经洞”数据库平台,通过数字化手段,让海内外的敦煌文物以新的方式重聚、重塑、重现、重生。数据库平台整合了9900多卷经文、60700幅图像,并运用人工智能技术,实现了对840万经卷文字的自动识别、图像拼接与全文检索。这一平台,真正实现了流失海外的敦煌文物在数字世界的“重聚”,为全球学者和爱好者搭建起一座穿越时空、触摸千年文明的桥梁。

数字化应用创新:从学术圈到公众“沉浸式”体验

数字化不仅是保护与研究的手段,更是让敦煌文化“活”起来、“走”出去的翅膀。敦煌学的研究成果,正通过各种数字化应用,以更年轻、更亲民的形态,走入公众视野。

莫高窟第285窟南壁(敦煌研究院供图)

在莫高窟附近的“寻境敦煌”数字展厅,游客戴上VR设备,便能置身于莫高窟第285窟,抬头可见绚丽的藻井,零距离观赏壁画细节,实现前所未有的沉浸式体验。

从洞窟到云端,数字化技术让千年敦煌突破了时间与空间的束缚,以更加开放、包容的姿态,展现着中华文明的博大精深与永恒魅力。

来源:央视网

我要评论