编者按:郡县治则天下安,县域兴则国家强。中国各地县域以实干笃定前行,不断推动经济社会高质量发展。来之不易的成绩单、备受期许的新征程。在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,为立体展现中国县域贯彻新发展理念、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的生动实践,感受新时代壮美中国、活力县域的蓬勃气象,央广网特别策划推出《大宏图·“县”在启航》系列主题报道,33个地方频道100多名记者走县域、看发展、探变化,沉浸式解读中国县域经济高质量发展的“韧性密码”,与您共同分享中国式现代化的县域图景。

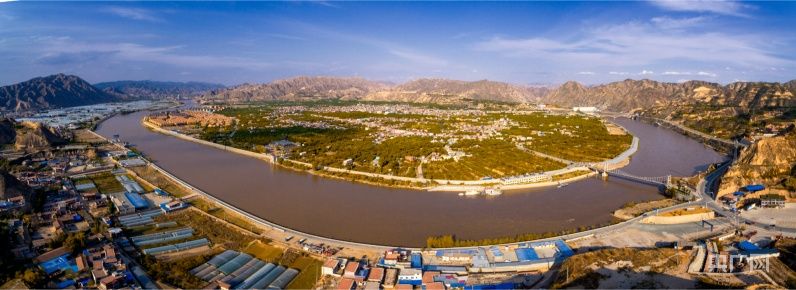

奔流不息的黄河穿过兰州城后,在甘肃省皋兰县什川镇拐了一个S形的弯,母亲河温柔的臂膀为这里造就了万亩肥田沃土和“世界第一古梨园”。

“我是土生土长的什川人,从小就对白兰瓜有着特殊的情怀。十几年前,由于品种混杂退化、科技含量低、种植粗放,白兰瓜逐渐淡出人们的视野。”在位于皋兰县什川镇上泥湾村的丰苗白兰瓜专业合作社,61岁的合作社负责人马乐梅说,有政府的支持、有专家的指导,她有足够的信心让白兰瓜成为皋兰特色农业产业的一张名片。

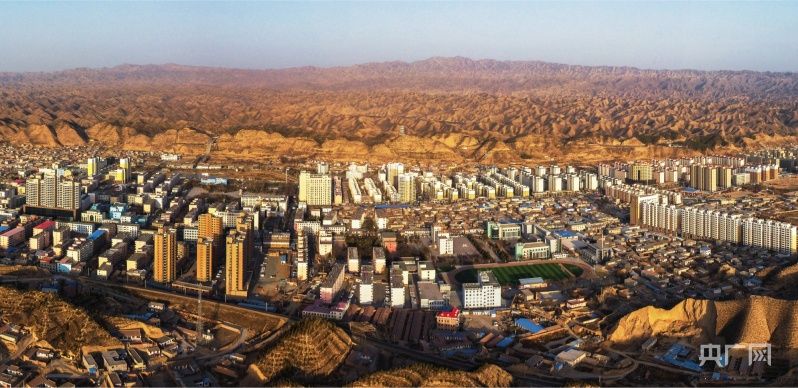

秋日皋兰县城鸟瞰图(央广网发 皋兰县委宣传部供图)

地处兰州主城区、兰州新区和白银市区金三角中心的皋兰县,是甘肃省“一核三带”区域发展布局的重要节点,是顺应“主城北拓、新区南下、兰白一体”发展趋势的重要区域。

近年来,皋兰县聚焦农业优先型和工业主导型县域经济发展定位,大力发展现代化特色农业,以“农旅融合”促进乡村振兴,聚力产业强链补链延链,扎实推进招商引资“引大引强引头部”行动,打造三川口省级工业园和黑石市级工业园,产业集聚度、园区承载力、发展保障力持续增强,为开创中国式现代化甘肃实践的美好未来贡献皋兰力量。

科技助力瓜甜麦香 特色农业获青睐

白兰瓜,又叫“兰州蜜瓜”,皮白瓤绿、瓜甜如蜜,曾是兰州当地的一种有名甜瓜。

马乐梅所在的皋兰县什川镇上泥湾村,气候温和、土地肥沃,具有悠久的白兰瓜种植历史。在马乐梅的记忆中,白兰瓜不仅是一种美味的水果,更是当地人重要的收入来源。

“传统的育苗方法,再加上粗放的种植方式,导致白兰瓜品质下降,逐渐丧失了市场优势。从小吃着白兰瓜长大,我不能眼睁睁看着白兰瓜这么好的品种就此退出历史舞台。”对于白兰瓜产业所面临的困境,马乐梅看在眼里,急在心里。

马乐梅正在查看白兰瓜长势(央广网记者 李红军 摄)

为了重振白兰瓜品牌,2009年,在当地政府的支持下,马乐梅联合8位农民,注册成立了皋兰丰苗白兰瓜专业合作社。2011年,她申请注册了“丰苗白兰瓜”国家商标和绿色产品认证证书。此后,她怀揣证书、背着白兰瓜,远赴北京、杭州、成都等地参加推介会,为了让“白兰瓜”品牌走出去而四处奔波。

同时,马乐梅还请来甘肃省农科院专家,帮助解决白兰瓜品质退化、瓤色多杂、抗病性差等问题,并根据白兰瓜生长发育特点,开发水肥一体、水肥药一体化等技术,利用双杆四膜多茬种植模式,进一步提高了白兰瓜的产量和品质。

“合作社向农户提供种子、种苗和技术服务,对农户种植的白兰瓜进行保底价收购,这样既保障农户的收益,又提升了农户种植白兰瓜的积极性。”马乐梅介绍,合作社目前吸纳农户324户,种植面积3000余亩,总产量750万公斤,总产值达4500万元。

62岁的上泥湾村村民马兰花种植白兰瓜30多年,是当地种瓜的老把式、土专家,在丰苗白兰瓜专业合作社成立之前,虽然她的瓜种得不错,但由于自产自销,无法抵御市场风险,收入没有保障。加入合作社之后,种瓜的收益有了保障,再加上白兰瓜收获后种植蔬菜的收入,她一年下来能赚七八万元。

截至目前,皋兰县培育白兰瓜产业农民专业合作社5家,白兰瓜标准化种植面积达到1.3万亩,产量达到2.6万吨,产值达到1.85亿元,产品远销北京、上海、天津等12个省区市。

在皋兰县,除了白兰瓜之外,还有一种家喻户晓的特色农产品——“禾尚头”小麦。据记载,皋兰“禾尚头”小麦的种植历史,始于元末明初,距今已有600多年的历史。

皋兰县种植的“禾尚头”小麦(央广网发 皋兰县委宣传部供图)

“小时候,家家户户都种‘禾尚头’小麦,虽然亩产量只有150斤左右,但适合这个地方种植。”51岁的朱顺荣是皋兰县黑石镇星湾村人,他告诉记者,“禾尚头”因无芒衣薄、麦穗头秃而得名,一直是干旱地区粮食作物的主栽品种。

随着时间的推移,朱顺荣发现当地种植“禾尚头”小麦的人越来越少。为了保护“禾尚头”小麦的种质资源,提高种植户的收益,2019年,朱顺荣依托皋兰县什川镇供销合作社,成立了皋兰县麦之源农民种植专业合作社。他说:“我们不光要扩大‘禾尚头’小麦的种植面积,还要通过精深加工,让这个精品小麦品种走出去。”

工人正在将“禾尚头”干面条装箱(央广网记者 李红军 摄)

“这几年,我们的‘禾尚头’面粉、干面条(长寿面)等产品在市场上很受欢迎,不仅卖到了全国各地,还出口到了国外。”朱顺荣说,目前“禾尚头”小麦的市场价为每斤3.5元,面粉每斤18元,加工好的成品干面条(长寿面)每斤30元。即便如此,“禾尚头”产品依旧在市场上供不应求。

皋兰县农业农村局提供的数据显示:2022年该县“禾尚头”小麦种植面积10855亩,2023年种植面积达到了21855亩。

为了促进特色农业产业高质量发展,今年,皋兰县聘请5名省市知名专家,围绕全县“禾尚头”小麦、兰州白兰瓜、软儿梨、高原夏菜、畜牧养殖5大特色产业,牵头成立5个科技特派团,用科技要素带动资金、人才、信息、管理等生产要素向农村聚集,加速农业科技化成果转化,促进农业增效、农民增收。

农旅融合蹚出新路 百年梨园迎客来

地处黄河峡谷盆地、因吉尼斯认证的“世界第一古梨园”而闻名于世的皋兰县什川镇距离兰州市区仅25公里,被当地人誉为“兰州的后花园”。

“世界第一古梨园”总面积1.2万余亩,有百年以上树龄古梨树9423棵,300年以上树龄的有2000多棵,堪称“中国一绝”,被国际植物学界称之为“世界植物界的奇迹”、难得的“梨园博物馆”。

“世界第一古梨园”依托黄河水进行灌溉(央广网记者 李红军 摄)

金秋时节,“世界第一古梨园”迎来了一年中最美的季节,黄澄澄的冬果梨、软儿梨挂满枝头,香气四溢,到处一派丰收的景象。

“什川古梨园是兰州地区优质果品的重点产区,其中软儿梨、冬果梨享誉全国。” 什川镇党委副书记陈大旭说。

出生于1965年的魏孔录,从小在梨园中长大,小时候,一家7口住着三间土坯房,日子过得捉襟见肘。长大后,为了改善家人的生活,魏孔录贩过水果、开过商场、搞过建筑……

“一路摸爬滚打之后,才发现自己还是属于梨园。家里有这么好的旅游资源,为何还要东奔西跑?”魏孔录说。

2000年,什川镇被列为兰州市生态旅游开发区,什川旅游业由此拉开序幕。该镇依托独具特色的古梨树资源,将乡村旅游和休闲观光农业作为发展重点,不断进行综合开发。

借着政策的东风,2003年,魏孔录开办起了农家乐。由于对梨园有着特殊的感情,魏孔录给自己的农家乐取了一个富有诗意的名字——碧海蓝天。

依偎在母亲河臂弯里的什川镇(央广网发 皋兰县委宣传部供图)

“占地20多亩,有97棵古梨树,每年梨花节期间是营业旺季,平均每天接待游客1000人,要雇50多名厨师和服务员,服务员月工资超过3000元。” 魏孔录介绍,农家乐经营逐步稳定后,他又增加了儿童游乐设施和2艘游船,开始涉足黄河观光旅游。

和魏孔录一样,如今,什川镇的100多家农家乐都靠梨园营生,当地村民在家利用现有资源发家致富的梦想终于实现了。

近年来,什川镇结合乡村振兴战略,大力发展民宿、农家乐等乡村旅游产业,打造精品乡村游,目前乡村旅游已逐渐成为当地的新型富民产业。

几天前,来自兰州市城关区的王女士利用周末休息时间,和家人一起来到什川古梨园游玩。她此行还有一个目的,那就是解答孩子心中对于软儿梨的疑惑,“孩子非常好奇,以为软儿梨在树上就是黑色的。为了让孩子充分了解兰州的特色水果软儿梨,我特意带孩子来梨园,让果农亲自给孩子讲讲软儿梨的来历。”

游客在什川古梨园打卡拍照(央广网记者 李红军 摄)

“我们全镇从事乡村旅游的人数达到1100余人,占全镇总人口的5%。”陈大旭介绍,目前什川镇已形成了以梨园美景、黄河奇峡、设施农业、非遗文化等为主的旅游景观,年均接待游客100万人次以上,成为兰州近郊及周边省市休闲、观光旅游的理想之地。

在什川镇,除了旅游,村民还有一项基本收入,那就是卖梨。每年冬果梨和软儿梨各产5000吨,产值高达4亿元。

将农家院变成农家乐,将大棚变成采摘体验园,将古梨园变成游乐园……什川镇走出了一条“农旅融合”助推乡村全面振兴的新路子。

皋兰县文体广电和旅游局党组书记、局长魏玉洁表示,未来,皋兰县将立足百年梨园、黄河奇峡等得天独厚的自然资源禀赋,深入挖掘黄河文化和梨园文化,力争把皋兰县打造成为“村新、景美、业盛、人和”的全域旅游目的地和兰州近郊及周边省市旅游观光的首选之地。

“二产扩容”延链补链 强县域后劲十足

皋兰县地处兰州主城区、兰州新区和白银市“两市一区”金三角位置,是甘肃省“一核三带”区域发展布局的重要节点,也是甘肃省建设以兰白都市圈为核心的中部城市群核心节点。

近日,位于皋兰县黑石工业园区的兰鑫钢铁集团生产一线,机器设备有条不紊地运转,轰鸣声不绝于耳,工人们正在娴熟地操作机器……现代化的生产场景令人震撼。

兰鑫钢铁集团生产车间(央广网发 皋兰县委宣传部供图)

谁能想到,如今这个跻身甘肃省民营企业50强第4名,集甘肃省政府质量奖、全省先进私营企业、甘肃省工业和信息化先进企业等多项重量级荣誉于一身的明星企业,曾是一家技术落后、功能单一、规模很小且濒临倒闭的乡镇企业。

“兰鑫钢铁的前身是皋兰炼钢厂,厂区位于皋兰县黑石川乡,当时是一家乡办企业,厂房简陋、设备陈旧,设施及工艺相对落后,周边基础配套、道路交通、生活条件都非常差。”兰鑫钢铁集团焦化项目总经理助理李鹏飞回忆说。

乘着西部大开发战略和甘肃省大力支持民营经济发展的政策东风,2001年8月原皋兰炼钢厂正式更名,皋兰县自此有了第一家民营钢铁企业——兰鑫钢铁有限公司。

经过多年的发展,兰鑫钢铁建成了以钢铁产业为核心、以再生资源回收与利用及商贸物流等产业为补充的循环经济产业链,近三年完成工业产值260.45亿元,实现销售收入258.71亿元,上缴税金6亿元。

近年来,皋兰县立足工业主导型发展定位,抢抓强省会利好政策,积极争取国家和省市重大项目、重点支持,坚持强龙头、补链条、聚集群,拓展提升三川口、黑石工业园区发展质量。

兰鑫钢铁年产120万吨焦化项目施工现场(央广网记者 李红军 摄)

作为兰鑫钢铁集团的“延链补链强链”之举,年产120万吨焦化项目及焦化配套焦炉煤气高附加值利用项目是该企业积极响应国家“三新一高”战略、“双碳”战略以及省市县“四强”行动号召,着眼于打造“钢铁+焦化+氢能”产业链,而布局建设的重大产业项目。

“该项目总投资22亿元,占地1180亩,是甘肃省列重大项目,也是皋兰县的重大招商引资项目,建成后年可新增工业总产值50亿元,新增就业岗位1000多人。”李鹏飞介绍,项目建成后,将实现钢厂生产用焦炭完全自供,利用焦炉煤气生产高附加值的液氨、液化天然气和氢能源,实现资源综合利用。同时,实现钢、焦、化为一体的产业链结构,吸引更多企业入驻园区,带动园区及周边区域产业链的快速发展,有力助推全县“二产扩容增效”和县域经济高质量发展。

招商引资是经济发展的“强引擎”,是推进“强县域”行动的后劲所在。近三年,皋兰县充分利用兰洽会及省级重大招商引资活动,签约年产120万吨焦化、兰州市氢能产业园配套皋兰10万千瓦光伏等项目37个,总投资161.5亿元。

快速发展中的皋兰县(央广网发 皋兰县委宣传部供图)

皋兰县工业和信息化局工业股股长王君林介绍,截至目前,全县有工业企业92家,其中规上企业26家,14家企业产值过亿元。2022年度,全县工业企业上缴税金2.4亿元,规上工业完成产值138.18亿元,工业占全县GDP的42%,“二产扩容增效”效果初步显现。

“皋兰县将积极融入全省‘一核三带’区域发展格局,抢抓强省会行动利好政策和机遇,以强县域行动为牵引,着力在做优农业、做强工业、做大商贸、做好民生、区域融合上集中发力,为强省会贡献皋兰力量。”皋兰县委书记康石说。

编辑:李敏

责编:张剑利

主编:王生朝

我要评论