为贯彻落实党的二十大精神,增强中华文明传播力影响力,讲好中国故事,传播好中国声音,中共甘肃省委宣传部将于2022年10 月30日至2022年11月16日,在奥地利维也纳举办“大美中国 如意甘肃”民族文化海外主题展览。

▲开幕式以“线上+线下”相结合的方式在奥地利维也纳举办

在10月30日的开幕式上,中外专家学者围绕音乐、民俗文化进行线上文明互鉴,建言献策。兰州文理学院刘忠教授应邀在线上做了《多元交融的甘肃民族民间音乐》主题发言。

音乐是一种文化符号,“甘肃符号”承载着璀璨的民族记忆。兰州文理学院教授刘忠,持续致力于非物质文化遗产保护工作,他是我国第一位开展“西北地方音乐文献库”建设研究的学者,率先建成西北地方音乐舞蹈文献库,填补了西北地方音乐文献研究空白;他最早建成我国第一门非遗保护线上课程——“非物质文化遗产概论”,研发了首款手机APP“音乐地图”,进一步拓展了西北地方音乐“活态”传承的土壤和空间。

刘忠教授介绍,甘肃的音乐文化概括起来有三大特点:一是中国乐律的萌发地;二是外来音乐的转化地;三是中外音乐的交汇地。

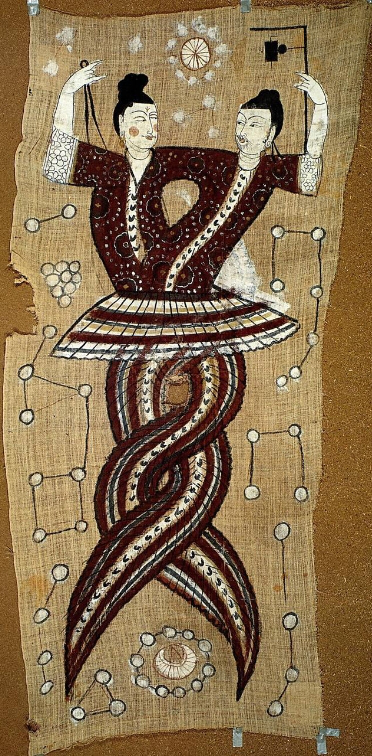

▲伏羲女娲交尾图

甘肃是中国乐律的萌发地。《吕氏春秋》中记载:“音乐之所由来者远矣。生于度量,本于太一。太一出两仪,两仪出阴阳。阴阳变化,一上一下,合而成章。”意思是说:中国的乐律是人们在对物质世界的认知和数学计算的过程中形成的。在伏羲女娲交尾图中伏羲女娲手里拿的就是用来测量的工具“规”和“矩”。表明此时人们已经有了度量的观念。古人认为“天圆地方”,三点决定圆的大小,四点决定方的大小。天地之比就是3与4的比率,由此诞生了中国律历推演的方式。五声、十二律、二十四节气就是通过三分损益率推演出来的。

▲波斯琵琶与中国琵琶

甘肃是外来音乐的转化地。鸠摩罗什在甘肃把梵文的佛经翻译成汉文,同样很多外来乐舞、乐器、乐曲也是在甘肃完成中国化的转化,再传入内地。

从波斯传入的唢呐、琵琶,从西域传入的胡旋舞、反弹琵琶舞姿等都是在甘肃转化成为中国化的艺术形象。

▲莫高窟壁画

甘肃是中外音乐的交汇地。敦煌在中国的甘肃,敦煌学研究在全世界。敦煌的辉煌吸引了众多地域的人前来生活,出土的文物证明了敦煌曾经是四大文明的汇合地(印度文化,希腊文化,波斯文化,中亚文化)敦煌出土的文献、模印砖、莫高窟壁画中胡旋舞、琵琶、筚篥等都是例证。所以造就了甘肃的民族民间音乐品种丰富,音乐文化多元交融的特点。

刘忠教授表示,甘肃现有54个少数民族,民歌、器乐、说唱音乐、戏曲音乐数不胜数。不仅如此,甘肃拥有除海洋之外的全部地貌,被《孤独星球》杂志评为亚洲十大最佳旅游地之首,甘肃有敦煌莫高窟、长城嘉峪关等世界文化遗产;有花儿、皮影等世界非物质文化遗产,可以说甘肃是集自然风光、历史文化和多民族音乐文化风情体验于一体的人文胜地。

编辑:李敏

责编:张剑利

主编:王生朝

|

|

我要评论